भाकृअनुप - केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल

ICAR - Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal

कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में ऊर्जा

एआईसीआरपी

कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में ऊर्जा पर आईसीएआर-एआईसीआरपी (ईएएआई) 1983 में शुरू में 13 सहयोगी केंद्रों के साथ शुरू किया गया था, जिसका नाम कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत (आरईएस) पर एआईसीआरपी था। 2015-16 से परियोजना का नाम (ईएएआई पर आईसीएआर-एआईसीआरपी) संशोधित किया गया था। प्रारंभ में यह परियोजना दो पूर्व परियोजनाओं को मिलाकर शुरू की गई थी, एक सौर ऊर्जा उपयोग पर और दूसरी बायोगैस प्रौद्योगिकी पर, जो 1977 से संचालित हो रही थी। इस अवधि के दौरान, परियोजना का दायरा व्यापक हुआ और परियोजना का नाम और जनादेश आईसीएआर-एआईसीआरपी के रूप में संशोधित किया गया। ईएएआई पर। अब इस परियोजना में तीन अलग-अलग घटक शामिल हैं, अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास (डीआरईटी), कृषि में ऊर्जा प्रबंधन (ईएमए) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का प्रदर्शन (डीआरईएस)। परियोजना के अनुसंधान एवं विकास घटक (डीआरईटी) को आगे चार उप-घटकों में विभाजित किया गया, अर्थात् डीआरईटी-सेट (डीआरईटी-सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी), डीआरईटी-बीसीटी (डीआरईटी-जैव-रासायनिक रूपांतरण प्रौद्योगिकी), डीआरईटी-टीसीटी (थर्मो- रासायनिक रूपांतरण प्रौद्योगिकी) और DRET-LBT (DRET-तरल जैव-ईंधन प्रौद्योगिकी)।

अधिदेश/प्रमुख कार्यक्रम/मिशन

परियोजना के अनुमोदित अधिदेश में उत्पादन कृषि और कृषि-प्रसंस्करण में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ी हुई उपयोग दक्षता के लिए प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का विकास शामिल है।

Objectives/Thrust Area

पारंपरिक ऊर्जा आधारित प्रणालियों की उपयोग दक्षता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं का विकास और प्रदर्शन।

संपर्क

डॉ. वी.के. भार्गव

ईएएआई पर परियोजना समन्वयक, एआईसीआरपीआईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग,

नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462 038

फ़ोन: 0755-2747431

फैक्स: 0755-2747431

ईमेल:Vinod.Bhargav@icar.gov.in

List of centres

| क्र.सं. | केंद्र का नाम | मुख्य अन्वेषक स्थान | फोन,

फैक्स नं., ई-मेल पता |

गतिविधि | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| R&D | पीएमडब्लू | पीएफटी/एफएलडी | ||||

| 1. | पीडीकेवी अकोला | डॉ. विवेक खंबालकर अनुसंधान अभियंता (ईएएआई पर एआईसीआरपी), नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अन्य विद्युत विभाग इंजीनियरिंग, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, पीओ - कृषिनगर, अकोला - 444 104 (महाराष्ट्र) |

ईमेल: vivek_khambalkar@hotmail.com | |||

| 2. | आईसीएआर-आईआईएचआर बेंगलुरु | डॉ. कैरोलिन रथिनाकुमारी प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसेरगुट्टा, लेक पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु - 560 089 (कर्नाटक) |

ईमेल: carolin.rathinakumari@gmail.com | |||

| 3. | आईसीएआर-सीआईएई भोपाल | डॉ. संदीप गांगिल, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, एईपी विभाग, आईसीएआर-केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, नबी बाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462 038 (मध्य प्रदेश) |

<टीडी>

ईमेल:gangilsandip@yahoo.co.in

||||

| 4. | टीएनएयू कोयंबटूर | डॉ. पी. सुब्रमण्यम प्रोफेसर एवं प्रमुख, नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉली रोड, कोयंबटूर - 641 003 (तमिलनाडु) |

ईमेल: manianpasu@yahoo.com |

|||

| 5. | एसपीसीडब्ल्यू कोर्टालम | डॉ. जी. सरवनप्रिया रिसर्च इंजीनियर (ईएएआई पर एआईसीआरपी), श्री पराशक्ति कॉलेज फॉर वुमेन, कोर्टालम - 627 802 (तमिलनाडु) |

ईमेल: saravanapriya.g@gmail.com |

|||

| 6. | आईसीएआर-एनआरआरआई कटक | एर. नारायण बोरकर

वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, आईसीएआर-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक - 753 006 (ओडिशा) |

ईमेल: ntborkar@gmail.com | |||

| 7. | यूएएस धारवाड़ | डॉ. गीता डी. गौडर जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट (ईएएआई पर एआईसीआरपी), माइक्रोबायोलॉजी विभाग, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ - 580 005 (कर्नाटक) |

ईमेल: geetagoudar@gmail.com | |||

| 8. (i) | सीसीएसएचएयू हिसार (डीआरईटी-बीसीटी) | डॉ. (श्रीमती) कमला मलिक प्रोफेसर एवं प्रमुख, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार - 125004 (हरियाणा) | ईमेल: kamlamalik@rediffmail.com | |||

| 8. (ii) | सीसीएसएचएयू हिसार (DRES) | डॉ. (श्रीमती) यद्विका प्रोफेसर एवं प्रमुख, कृषि प्रसंस्करण एवं ऊर्जा विभाग, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज, सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार - 125004 (हरियाणा) |

ईमेल: yadvika6@yahoo.co.uk | |||

| 9. | पीएयू लुधियाना | डॉ. एस. एस. सूच प्रोफेसर, अक्षय ऊर्जा इंजीनियरिंग स्कूल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना - 141 004 (पंजाब) | ईमेल: sssooch@pau.edu | |||

| 10. | आईसीएआर-आईएआरआई नई दिल्ली | डॉ. नविन्दु गुप्ता ईएएआई पर प्रधान वैज्ञानिक और पीआई-एआईसीआरपी, पर्यावरण विज्ञान विभाग, आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला भवन, पूसा, नई दिल्ली - 110 012 | ईमेल: guptanavindu@rediffmail.com | |||

| 11. | सीएसकेएचपीकेवी पालमपुर | डॉ. आर. एस. राणा प्रोफेसर, कृषि इंजीनियरिंग विभाग, सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर - 176 062 (हिमाचल प्रदेश) | ईमेल: rsr6268@rediffmail.com | |||

| 12. | GBPUA&T पंतनगर | डॉ. टी. पी. सिंह प्रोफेसर और प्रमुख, फार्म मशीनरी और पावर इंजीनियरिंग विभाग, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर - 263 145 (उत्तराखंड) | E-mail: tpsingh.fmp@gmail.com | |||

| 13. | यूएएस रायचूर | डॉ. विजय कुमार पलेड़ अनुसंधान अभियंता (ईएएआई पर एआईसीआरपी), कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर - 584 101 (कर्नाटक) | ईमेल: vs.palled@gmail.com | |||

| 14. | बीएयू रांची | डॉ. उत्तम कुमार एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि महाविद्यालय। इंजीनियरिंग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची - 834006 (झारखंड) | ईमेल: uttam.bauranchi@gmail.com | |||

| 15. | एमपीयूएटी उदयपुर | डॉ. एन.एल.पंवार ईएएआई पर एसोसिएट प्रोफेसर और पीआई-एआईसीआरपी, नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग, कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर - 313 001 (राजस्थान) | ईमेल: nlpanwar@gmail.com | |||

| 16. | स्प्रेरी वल्लभ विद्यानगर | डॉ. गौरव मिश्रा निदेशक, सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 2, वल्लभ विद्यानगर - 388 120 (गुजरात) |

ईमेल: dd@spreri.org ईमेल: director@spreri.org |

|||

प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ

स्ट्रीट वेंडर के लिए सोलर पीवी संचालित आइसक्रीम ठेला

आइसक्रीम विक्रेताओं के लिए मोबाइल प्रशीतन प्रणाली के साथ 100 लीटर सौर फोटोवोल्टिक संचालित आइसक्रीम कार्ट को उपयोगिता ग्रिड पर उनकी निर्भरता को कम करके विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया था, जिससे कार्ट की परिचालन लागत में कटौती हो सके। घटकों को एक चार-पहिया गाड़ी पर इकट्ठा किया गया था जहां 165W की रेटेड शक्ति वाले तीन पैनल समानांतर में जुड़े हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्षमता 675VA का एक चार्ज नियंत्रक और 12V, 100Ah की रेटेड क्षमता वाली दो बैटरियां। इको-फ्रेंडली R600a रेफ्रिजरेंट का उपयोग कूलिंग एजेंट के रूप में किया गया था। ऑन-लोड शर्तों के तहत प्रारंभिक अध्ययन के दौरान। यह देखा गया कि एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर बैकअप अवधि लगभग 16 घंटे है, और यह -18oC का औसत तापमान बनाए रखने में सक्षम है। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मैनुअल संचालित सौर ऊर्जा आइसक्रीम कार्ट के लिए डिज़ाइन पेटेंट 20 जून, 2023 को प्रदान किया गया।

बायोगैस उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन समृद्ध कृषि-अवशेषों के साथ धान के भूसे का सह-पाचन

किसानों के खेत में धान के भूसे के उपयोग को बढ़ाने के लिए बायोगैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन समृद्ध कृषि-अवशेषों के साथ धान के भूसे का सह-पाचन पीएयू, लुधियाना में किया गया था। हरे आलू के अपशिष्ट, मूंग के अवशेष, पुदीने के अवशेष, गन्ने की खोई (एससीबी), खराब हुए आलू के अपशिष्ट, मुर्गी के गोबर, मवेशी के गोबर और जैव-पचाने वाले घोल जैसे कृषि अवशेषों का उपयोग करके धान के भूसे की सह-पाचन प्रक्रिया के प्रयोगशाला पैमाने के अनुकूलन के बाद, क्षेत्र परीक्षण जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किसान के खेत में 350 किलोग्राम धान के भूसे के साथ परीक्षण किया गया। मोगा के मल्लियाना गांव में स्थापित एमएस बायोगैस संयंत्र में 50% मवेशी गोबर के साथ 350 किलोग्राम धान का भूसा सह-पचाया जाता है, जिससे 289.34 लीटर बायोगैस/किग्रा पीएस का उत्पादन होता है। धान के भूसे को मुर्गी के गोबर के साथ 25% की दर से सह-पाचन के परिणामस्वरूप 2 महीने के भीतर 75 m3 बायोगैस का निर्माण हुआ। प्रारंभिक और अंतिम फ़ीड स्टॉक के निकटतम और रासायनिक विश्लेषण से टीएस, वीएस, टीओसी, सेलूलोज़ और हेमिकेलुलोज़ सामग्री में कमी देखी गई जबकि राख, लिग्निन और सिलिका सामग्री में वृद्धि हुई। इसलिए, धान के भूसे प्रबंधन से बायोगैस उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएस के साथ कृषि अवशेषों का सह-पाचन एक आशाजनक तरीका है।

वायु/भाप गैसीकरण का उपयोग करके कृषि अपशिष्ट बायोमास से हाइड्रोजन समृद्ध सिनगैस उत्पादन के लिए बबलिंग द्रवीकृत बेड गैसीफायर

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वायु/भाप गैसीकरण का उपयोग करके कृषि अपशिष्ट बायोमास से हाइड्रोजन समृद्ध सिनगैस उत्पादन के लिए एक बुलबुला द्रवीकृत बिस्तर गैसीफायर डिजाइन और विकसित किया गया था। तीन कृषि अवशेष अर्थात. सरसों के डंठल (एमएस), गेहूं के डंठल (डब्ल्यूएस) और बंगाल चने के डंठल (बीजीएस) को चारा सामग्री के रूप में चुना गया है। बबलिंग फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर (बीएफबी) को 5 किग्रा/घंटा (24 किलोवाट) की क्षमता के साथ वायुमंडलीय दबाव पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। रेत के बिस्तर की तुलना में उत्प्रेरक बिस्तर (ओलिवाइन) का गैस संरचना पर मध्यम प्रभाव पड़ता है। वायु-भाप गैसीकरण के परिणामस्वरूप सिनगैस का महत्वपूर्ण H2 संवर्धन हुआ है। यह पाया गया कि वायु गैसीकरण के लिए प्राप्त H2 सांद्रता 8.78% थी, जो 0.5 के एस/बी अनुपात पर 18.56% के उच्चतम मूल्य तक बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप वायु गैसीकरण के लिए प्राप्त 0.19 Nm3/kg की तुलना में लगभग 0.46 Nm3/kg की उच्चतम H2 उपज प्राप्त हुई। बीजीएस ने 0.19 एनएम3/किलोग्राम के वायु गैसीकरण की तुलना में 0.5 के एस/बी अनुपात के लिए 0.38 एनएम3/किग्रा की उच्चतम एच2 उपज भी देखी। वायु गैसीकरण के लिए डब्लूएस, एच2 सांद्रता 7.44% की अधिकतम सांद्रता तक पहुंच गई, जिसे 0.5 के एस/बी अनुपात पर 13.27% तक बढ़ाया गया था। वायु गैसीकरण की तुलना में एस/बी अनुपात 0.5 के लिए उच्चतम एच2 उपज 0.29 एनएम3/किलोग्राम थी, जो लगभग 0.15 एनएम3/किग्रा थी। विकसित प्रणाली की पेबैक अवधि 2.7 वर्ष अनुमानित की गई थी जो 32 महीने के बराबर है, और बी/सी अनुपात की गणना 1.22 के रूप में की गई थी। शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPW) ₹ 392275.5 था। रिटर्न की आंतरिक दर 35.79% थी। विकसित बीएफबी गैसीकरण तकनीक का उपयोग अपशिष्ट बायोमास सामग्री का उपयोग करके छोटे उद्योगों में थर्मल अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। कृषि-अपशिष्ट से हाइड्रोजन रिच सिनगैस के लिए बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर पर एक पेटेंट भी दायर किया गया था (2022/10900: दक्षिण अफ्रीका गणराज्य)।

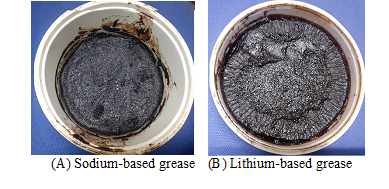

पाइन सुई जैव तेल से स्नेहक (ग्रीस)

ईएएआई पर एसीआईआरपी के जीबीपीयूएटी, पंतनगर केंद्र में पायरोलिसिस तेल को आधार तेल के रूप में खनिज तेल और पशु वसा (बकरी) को वनस्पति तेल (छवि) के अलावा गाढ़ा करने के लिए प्रतिस्थापित करके पाइन सुई पायरोलिसिस तेल से ग्रीस तैयार करने की एक प्रक्रिया विकसित की गई है। उत्पादित ग्रीस अच्छी गुणवत्ता वाला, पर्यावरण अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल, प्रकृति में गैर विषैला और कम लागत वाला है। ग्रीस नमूनों के टीजीए और डीटीजी विश्लेषण के अनुसार, खनिज तेल (नमूना ए) के साथ Na-आधारित ग्रीस में जैव-तेल (नमूना बी) के साथ Na-आधारित ग्रीस और ली-आधारित ग्रीस की तुलना में अधिकतम थर्मल गिरावट होती है। जैव तेल के साथ. शंकु प्रवेश और तांबे के संक्षारण मान सभी नमूनों के लिए समान थे, जो इसकी तरल स्थिरता और धातु-सुरक्षा प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ग्रीस के नमूनों में थोड़ी अधिक सांद्रता में Fe, Cu और Pd की पहचान की गई। ग्रीस के नमूनों में Ca, Mg, Zn और P बहुत कम मात्रा में पाए गए। फेरोग्राफ़िकल अध्ययन से ग्रीस के नमूनों में अपेक्षाकृत कम टूट-फूट और संदूषण का पता चला, जिससे पता चला कि ग्रीस अच्छी गुणवत्ता का था। यह ग्रीस सामान्य कामकाजी तापमान वाले क्षेत्रों जैसे रोल बेयरिंग, गियर सहित अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। इन पायरोलिसिस आधारित ग्रीस की बायोडिग्रेडेबिलिटी बर्बाद हुए ग्रीस को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने देती है और इस प्रक्रिया में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है।

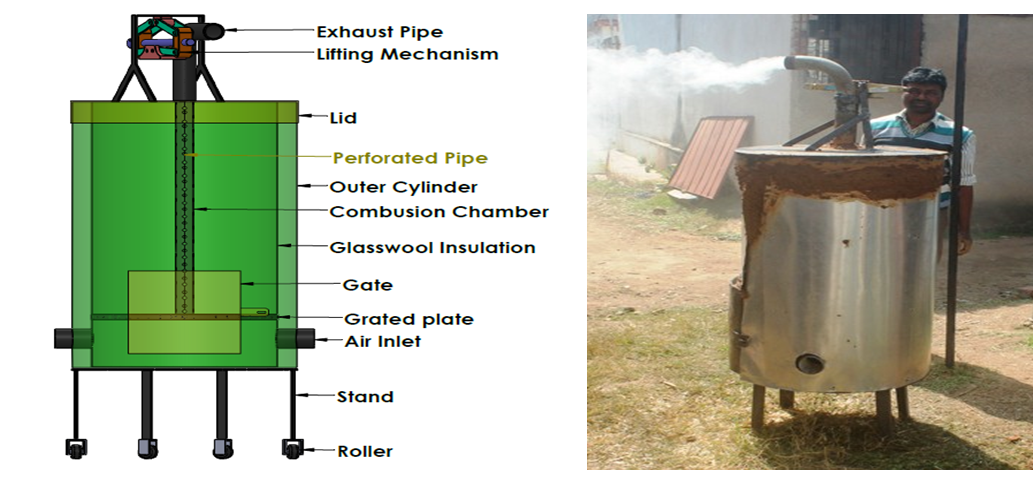

कृषि अपशिष्ट अवशेषों से बायोचार उत्पादन के लिए छोटे पैमाने पर पोर्टेबल बायोचार भट्टी

ईएएआई पर एआईसीआरपी के बीएयू, रांची केंद्र ने कृषि अपशिष्ट अवशेषों का उपयोग करके बायोचार उत्पादन के लिए एक छोटे पैमाने पर पोर्टेबल बायोचार भट्ठी विकसित की है। अपड्राफ्ट पोर्टेबल बायोचार भट्ठी में बेलनाकार आकार और गोलाकार क्रॉस सेक्शन की एक भट्ठी इकाई, जलने वाले बिस्तर के लिए एक गेट खोलने और निकास गैसों के संचरण के लिए छिद्रित पाइप शामिल थे। योजनाबद्ध दृश्य, विस्तृत दृश्य और विकसित छोटे पैमाने पर पोर्टेबल बायोचार भट्ठा क्रमशः चित्र ए और चित्र बी में दिखाया गया है। भट्ठे का परीक्षण गेहूं के भूसे और मूंगफली की भूसी का उपयोग करके किया गया। लगभग 3.5 किलोग्राम गेहूं का भूसा और 4.2 किलोग्राम मूंगफली का छिलका अलग से डाला गया और दहन कक्ष में ढक्कन खोलकर पैक किया गया, बायोमास को फायरिंग कोयले की एक परत के साथ कसा हुआ प्लेट के बीच रखा गया था। राख कक्ष का गेट खोलकर दहन किया गया। पायरोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान दर्ज तापमान गेहूं के भूसे और मूंगफली के छिलके के लिए क्रमशः 312C और 320C था। गेहूं के भूसे के लिए पूर्ण रूपांतरण के लिए आवश्यक वास्तविक समय 92 मिनट था और मूंगफली के छिलके के लिए 123 मिनट था। गेहूं और मूंगफली के छिलके के मामले में औसत बायोचार उपज क्रमशः 28.85% और 31.42% पाई गई। मूंगफली के छिलके में कार्बन की मात्रा 71.6% और गेहूं के भूसे में 62.94% पाई गई। मूंगफली के छिलके से प्राप्त कोयले का कैलोरी मान तथा ऊर्जा घनत्व अधिक पाया गया।

सौर कीट जाल

क्षेत्र में एक सौर पैनल, लेड एसिड बैटरी, चार्ज नियंत्रक, रिले सर्किट और एलईडी लाइट से युक्त सौर कीट जाल का मूल्यांकन किया गया था। कीट जाल शाम 5.30 बजे से सुबह 8.30 बजे तक (15 घंटे) चल सकता है। सौर पैनल से उत्पन्न बिजली 2.6 से 9.84 W तक थी और सौर पैनल की दक्षता 12.3 से 14.1% तक थी। अधिकतम दक्षता (14.1%) तब देखी गई जब परिवेश का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस था और सौर तीव्रता 285 डब्ल्यू/एम2 थी। 25 से 50% पिंक बॉल वॉर्म कीट कीट के लगने के दिन के आधार पर कीट जाल में फंस गए थे, जो कपास की फसल में एक प्रमुख कीट है जो उपज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है जो कि सौर कीट जाल के उपयोग के प्रति सकारात्मक झुकाव दर्शाता है। कपास की फसल की पर्यावरण-अनुकूल सुरक्षा जिससे कपास में छिड़काव के लिए रसायनों/कीटनाशकों का उपयोग कम हो जाता है। एंटोमोलॉजिकल डेटा से संकेत मिलता है कि इस जाल का उपयोग कीटों को प्रभावी ढंग से फंसाने के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार यह फसलों की सुरक्षा के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल उपकरण है। इस जाल का उपयोग 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र से कीड़ों को फंसाने के लिए किया जा सकता है। सौर ऊर्जा संचालित कीट जाल के निर्माण के लिए दो निर्माताओं की पहचान की गई है। किसानों के खेतों में सौर संचालित कीट जाल की कुल 5 इकाइयाँ निर्मित और प्रदर्शित की गई हैं।

सौर ऊर्जा संचालित पत्ता निपिंग मशीन

मुख्य कृषि अनुसंधान केंद्र (एमएआरएस), यूएएस रायचूर में अरहर की फसल के लिए सौर ऊर्जा संचालित पत्ती निपिंग मशीन का विकास और मूल्यांकन किया गया और रायचूर जिले के दिन्नी गांव में किसान के खेत में अरहर की फसल में इसका प्रदर्शन किया गया। मशीन की सैद्धांतिक और प्रभावी क्षेत्र क्षमता 1.2 और 0.9 हेक्टेयर/घंटा पाई गई, जिसमें ऑपरेटर की 2.8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने पर 75% की क्षेत्र दक्षता के साथ मैन्युअल निपिंग के साथ 0.75 हेक्टेयर/घंटा की प्रभावी क्षेत्र क्षमता पाई गई। विकसित मशीन लगभग 20% समय बचाती है और ऑपरेटर की मेहनत को कम करती है।

ईएएआई पर एआईसीआरपी के एससीएसपी घटक के तहत कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ईएएआई पर एआईसीआरपी के कॉपरेटिंग सेंटर द्वारा कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए; डॉ. पीडीकेवी, अकोला, टीएनएयू, कोयंबटूर, एनआरआरआई, कटक, एमपीयूएटी, उदयपुर और जीबीपीयूएएंडटी, पंतनगर।